10月29日是第20个“世界卒中日”,今年的主题“尽早识别,立刻就医”像一句警钟——但很多人没意识到,原本被贴上“老年病”标签的卒中,正悄悄把“魔爪”伸向年轻人。

广东省人民医院神经科专家代成波的诊室里,一组数据让人惊心:如今55岁以下的卒中患者比例,比数年前上升了40%。这个数字背后,是年轻人忽略的“隐形风险链”——除了高血脂、肥胖这些“看得见”的基础病,更藏着“想不到”的诱因:长期熬夜、压力大到失眠、顿顿外卖的高盐高糖,还有一个最容易踩的“雷”:随便找按摩店做颈部“放松”。

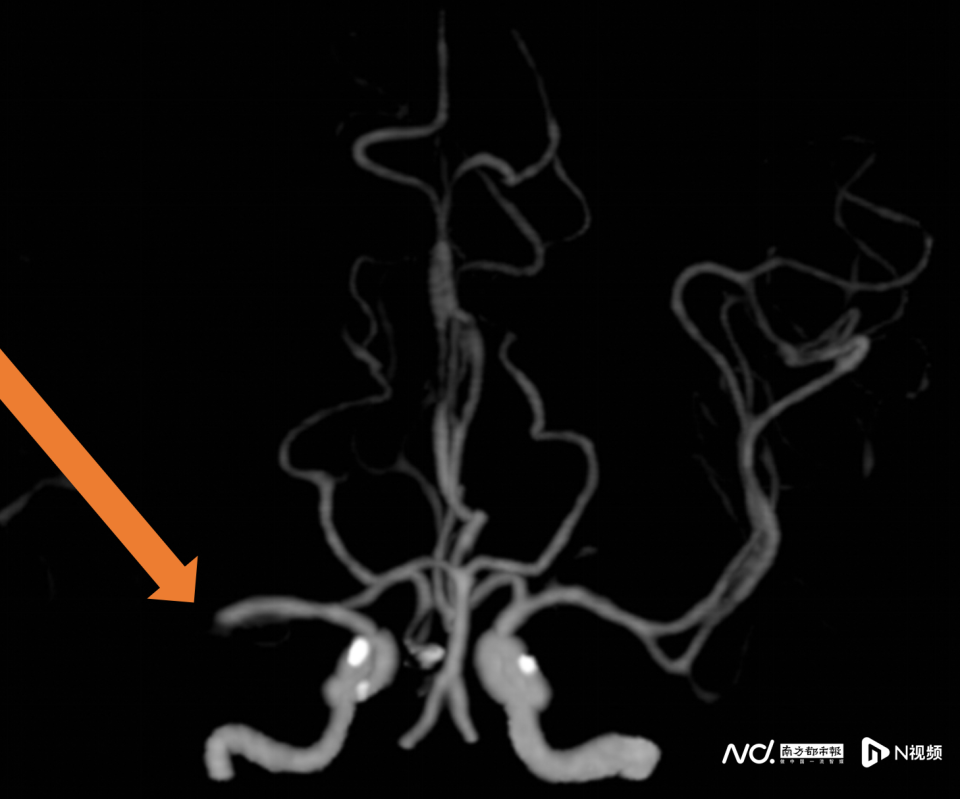

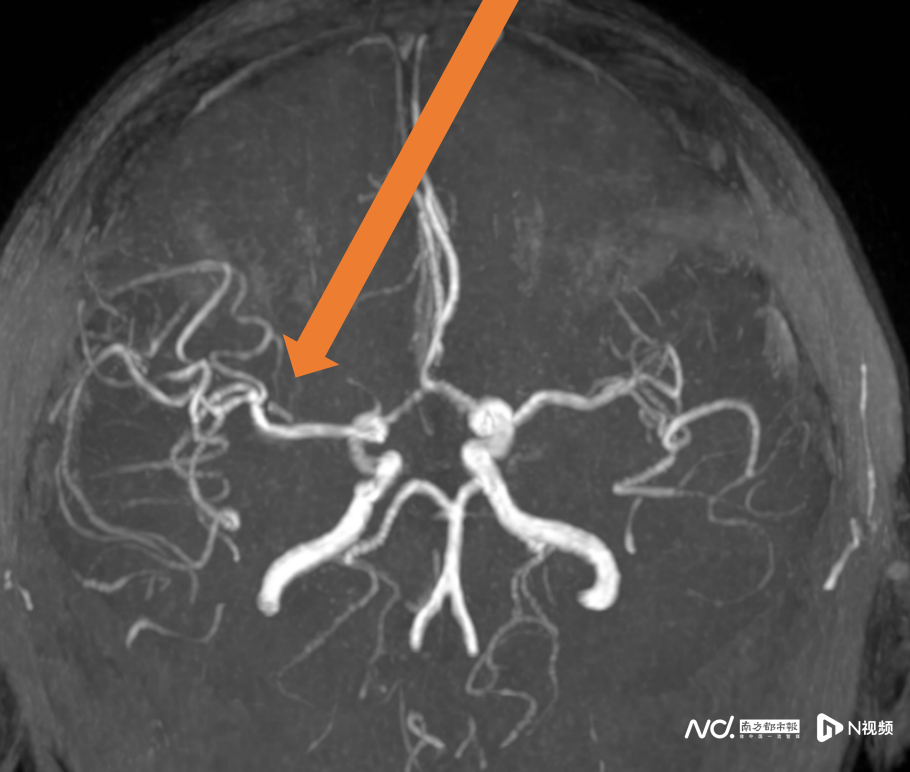

“颈部有颈动脉、椎动脉这些重要血管,非专业的暴力按摩可能把血管壁‘揉出’夹层,一旦血栓脱落堵了大脑,就是急性卒中!”专家的提醒里藏着紧迫感,而更关键的是,很多年轻人根本不知道“卒中上门”的信号——等发现手脚不能动再送医,往往错过“黄金4.5小时”的溶栓时间。

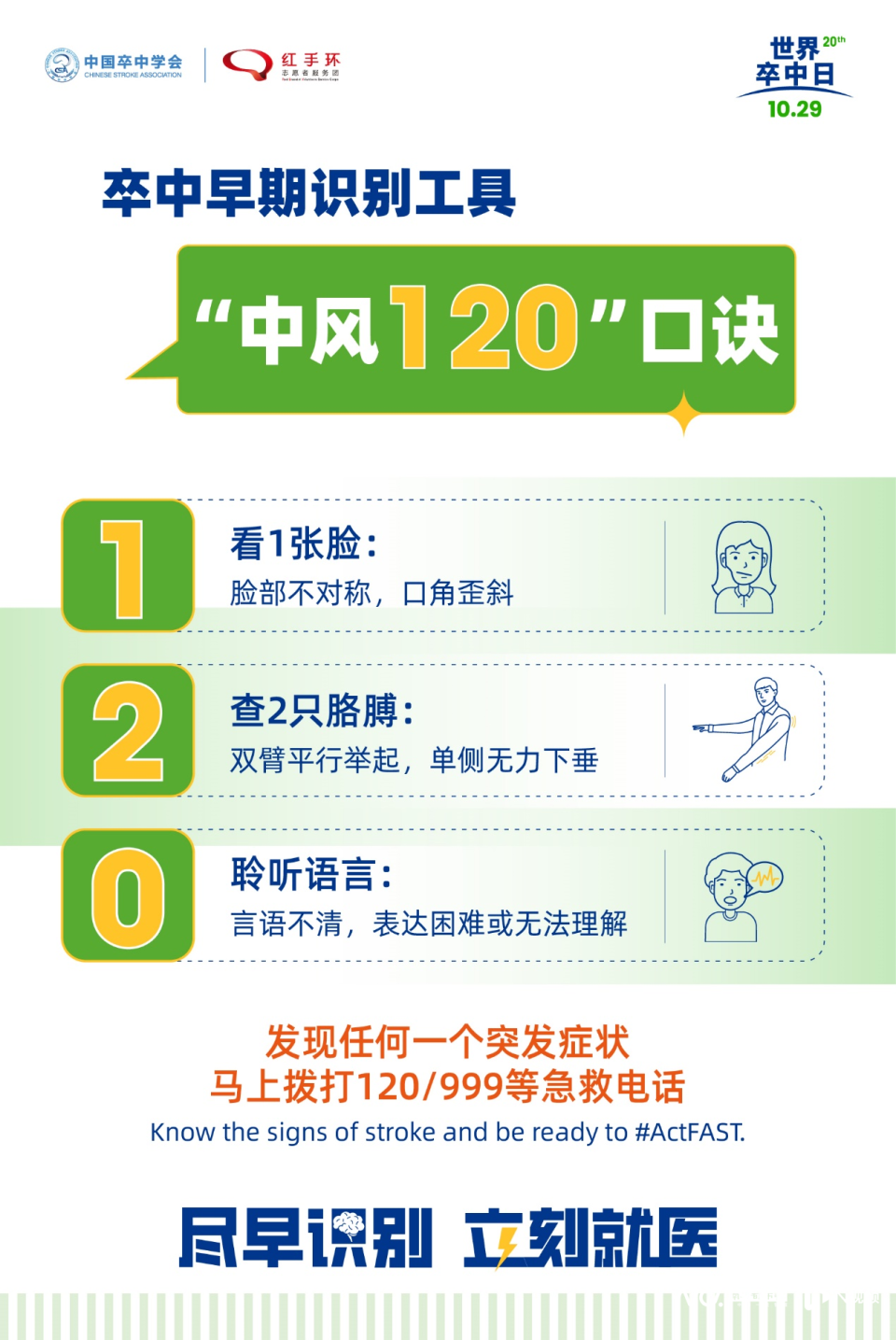

其实专家早把“保命方法”简化成了“口语化口诀”:记住“中风120”,三招快速判断——看脸,有没有口角歪斜、一侧面部僵硬;抬臂,双手平举10秒,有没有一侧无力下垂;听声,说话是不是突然含糊、说不清楚甚至听不懂别人的话。要是嫌记不住,还有国际通用的“BEFAST”原则:平衡突然丧失(站不稳)、眼睛模糊重影、脸不对称、胳膊单侧无力、说话含糊,这5个信号里只要出现1个,立刻打120!

诊室里的两个真实案例,更让“早行动”的重要性刻进心里:57岁的王阿姨有风湿性心脏病史,某天吃饭时突然说不出话、左侧肢体完全无法活动,家人没犹豫,立刻拨打120走“卒中绿色通道”——溶栓治疗后,闭塞的血管顺利再通,王阿姨很快康复出院;可59岁的赵叔就没这么幸运,他做完冠脉支架手术后,连续几天头晕、走路像踩棉花,却觉得“病犯了,忍忍就好”,拖了10天才去医院,结果错过了最佳治疗窗口,留下了终身行走不稳的后遗症。

“80%的卒中是可以预防的。”专家说,年轻人要避开这个“雷”其实不难:每天走够1万步,每周抽2小时做些“微微喘气”的运动(比如快走、慢跑),别再熬夜吃外卖,更别随便找非专业人士按脖子——把那些“保命信号”记在手机备忘录里,万一自己或家人出现症状,第一反应不是“等等看”,而是“立刻打120”。

曾被视为“老年病”的卒中,如今成了年轻人的“隐形威胁”,但它最怕的,是我们的“警惕心”。多记一个口诀,多注意一次身体的“异常信号”,多拒绝一次危险的颈部按摩——比起“治病”,早预防、早识别,才是最有效的“救命符”。

毕竟,对于卒中来说,“立刻”两个字,真的能改变一生的结局。